Methanabbau in industrieller Abluft durch innovative Kombination von Gaswäschern mit photokatalytischen Reaktoren

Methan ist der häufigste und gleichzeitig einfachste Kohlenwasserstoff der Atmosphäre. Aufgrund seines einzigartig hohen Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnisses besitzt Methan eine hohe Relevanz als Brennstoff. Allerdings wirkt es in der Erdatmosphäre durch sein Absorptionsverhalten von elektromagnetischer Strahlung im Infrarotbereich als potentes Treibhausgas. In Hinblick auf die Klimakrise müssen Emissionen von Treibhausgasen wie Methan in die Atmosphäre unbedingt reduziert werden. Anderenfalls gelangen u. a. durch die Erwärmung von Permafrostböden innerhalb der arktischen und borealen Ökozonen zusätzlich hohe Mengen an Methan unkontrolliert in die Erdatmosphäre. Während für den Energie- und Industriesektor oder den Abfallsektor eine Reihe von Strategien zur Emissionsminderung von Methan aufgezeigt und umgesetzt werden, sind die bisher als praktikabel angesehenen Empfehlungen für technische Lösungen im Landwirtschaftssektor (Tierproduktion) sehr begrenzt. Bei Tierhaltungen in geschlossenen Stallanlagen ergeben sich jedoch durch die ohnehin notwendigen Abluftanlagen potentielle Einsatzpunkte für einen Methanabbau. Allerdings gibt es am Markt derzeit keine nutzbare Technologie zur Reduktion von niedrigen Methankonzentrationen aus komplexen industriellen Matrices. Aus diesem Grund wird auch in der aktuellen Fassung der TA-Luft („Technische Anleitung Luft“) keine Reduktion von Methan gesetzlich vorgeschrieben, sondern lediglich empfohlen.

© MFPA Weimar

Die Verbundpartner zielen mit ihrem Vorhaben genau in diese technologische Lücke. Durch die innovative Kombination von neu zu konstruierenden Gaswäschern zur Fixierung anorganischer Schadgase, polarer organischer Substanzen, Stäuben und Bioaerosolen und für diese spezielle Anwendung modifizierten Photokatalysatoren, wird es gelingen den Stand der Technik deutlich zu übertreffen. Ein besonderer Fokus muss dabei auf der Entwicklung modifizierter Photokatalysereaktoren liegen. Zum einen werden diese auf die Wasserphase der Gaswäscher einwirken, um dort die gelösten, organischen Substanzen mineralisieren und die biologische Fracht zu reduzieren, sodass eine alternative Verwertung der Wasserphase als Düngemittel erarbeitet werden kann. Vielmehr aber wird die Gasphase photokatalytischen Reaktoren zugeführt und auf diese Weise unangenehme Gerüche vollständige Eliminieren und nicht auswaschbare VOC mineralisieren. Im Zuge dessen sollen die eingesetzten photokatalytischen Materialien so modifiziert werden, dass sie eine deutlich höhere Selektivität auf unpolare organische Verbindungen haben. Gerade die sehr leicht flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC) wie Methan haben ein erhöhtes Treibhauspotential. Aus diesem Grund stellt dieser Entwicklungsschritt eine Innovation mit großem Hebel dar, da auch in anderen industriellen Bereichen (z.B. Müllsortierung) Abgasströme mit niedriger VVOC-Konzentration anfallen.

Die Notwendigkeit einer speziellen Abgasreinigungstechnologie liegt vor, da reduktive Adsorptionsfilter (z.B. granulierte Aktivkohle) nicht in der Lage sind diese Gruppe an VVOC zu adsorbieren. Bei höheren Methankonzentrationen werden aus diesem Grund Abgasfackeln oder Oxidationsfenster installiert, welche diese Gase verbrennen. Da die Konzentration an brennbaren Bestandteilen im Abgas aber nicht ausreicht, um ein eigenständiges Brennen der Fackel zu gewährleisten, müssten fossile Energieträger zugeführt werden, was seinerseits für einen zusätzlichen Carbon-Footprint in erheblicher Größe führt. Hinzu kommt, dass überall dort, wo Aktivkohlefilter zur Adsorption aller anderen organischen Schadgase zum Einsatz kommen ein regelmäßiger Austausch der beladenen Filtermedien notwendig ist. Auch hier werden durch den Transport und die thermische Verwertung dieser beladenen Filtermedien erhebliche Mengen an Treibhausgasen ausgestoßen. Durch die adsorptionsfilterfreie Technologie der photokatalytischen Oxidation kann UV-Strahlung genutzt werden, welche durch die stetig leistungsstärker werdende LED-Technik sehr energieeffizient zur Verfügung gestellt werden kann.

Zur Implementierung der Kombinationstechnologie aus modifizierten Gaswäsche und selektivitätsgesteigerten Photokatalysatoren werden in MeGaPho zwei unterschiedliche Aufgabengebiete bearbeiten:

Im ersten Aufgabengebiet wird das zweistufige Verfahrens zur innovativen Verbindung von Gaswäschern und photokatalytischen Reaktoren zur Reinigung von komplexen Matrices im biogenen und industriellen Umfeld entwickelt. Bei der Entwicklung der Waschmodule sollen sowohl ein kontinuierlicher als auch ein alternierender Batch-Betrieb bei unterschiedlichen pH-Werten zum Erhöhen der Löslichkeit bzw. Möglichkeiten zur chemischen Fixierung der auszuwaschenden Verbindungen untersucht werden. Zusätzlich erfordert der Prozess eine geeignete Filtrations- bzw. Sedimentationseinheit. Zum Übergang der Schadstoffe von der Gas- in die Wasserphase werden unter anderem Füllkörperkolonnen als Ausgangsbasis genutzt. Die auf diese Weise entwickelten Waschmodule werden zusätzlich mit photokatalytischen Reaktoren versehen, welche für die deutliche Reduzierung der organischen Beladung des Waschwassers vorgesehen sind. Die technischen Zielparameter, vorgegeben durch die TA-Luft (mind. 70% NH3-, Staub- und Bioaerosol-Reduktion), sollen schon an dieser Stelle erreicht und übertroffen werden.

Die artifiziell beleuchteten Photokatalysereaktoren für die Reinigung der Gasphase müssen zur Erhöhung der reaktiven Oberfläche ein geeignetes faltbares Stützgerüst in innovativer Geometrieform beinhalten. Dazu beitragen werden umfangreiche strömungsdynamischer Modellierungen. Zur Reduktion der Wasserfracht muss der Einbau einer Trocknungsstufe geprüft werden. Diese wird die Wirksamkeit einer zusätzlichen Ozonierungseinheit als „Booster“ der Photokatalyse deutlich erhöhen. Außerdem werden Materialien zur Konzentration der VVOC aus dem Gasstrom heraus untersucht, um die Abbaueffizienz am Katalysator zu erhöhen und alternative Verwertungen der konzentrierten Methangasmatrix zu ermöglichen.

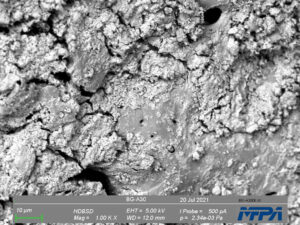

Im zweiten Aufgabengebiet werden neuartige Titandioxid (TiO2)-Photokatalysatoren für die Wasser- und Gasphase entwickelt. Zur Neuentwicklung der photokatalytischen Oberflächen zum Einsatz in der Wasserphase werden diese auf ein Trägergerüst (Edelstahl, Kohlefaser) aufgebracht, welches elektrisch leitfähig ist. Im Vorhaben wird ein geeignetes Elektrodenmaterial entwickelt und die elektrochemischen Parameter charakterisiert, sodass Elektrolyse ausgeschlossen wird. Dies stellt aufgrund der variierenden Eigenschaften (Ionenstärke, pH-Wert) der wässrigen Lösung eine besondere Herausforderung dar. Die Nutzbarkeit dieser Reaktormodifikation ist, dass durch die anodische Schaltung des Photokatalysators in der wässrigen Phase einerseits Verkalkung und andererseits die Rekombination der Elektronen-Loch-Paare unterdrückt werden kann.

Außerdem werden unterschiedliche Verfahren zur Modifizierung der photokatalytischen Partikel bzw. Oberflächen mit sowohl vor als auch nach der Beschichtung entwickelt und verglichen. Anschließend muss die Beschichtbarkeit der modifizierten Partikel untersucht und die Geometrie sowie die Oberflächenbeschaffenheit der Trägermaterialien angepasst werden (z.B. durch Primer). Ziel ist dabei die im angeregten Zustand superhydrophile TiO2-Oberfläche partiell zu hydrophobieren, sodass die Verweilzeit hydrophober Gasmoleküle (VVOC) am Katalysator erhöht wird. Auf diese Weise sollen auch kleine unpolare Moleküle innerhalb der Realmatrix photokatalytisch oxidierbar sein.

Auf diese Weise zielt das Vorhaben in doppeltem Sinne auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen, da verhindert werden soll, dass potente Treibhausgase wie Methan in die Atmosphäre gelangen und gleichzeitig bei geeigneter Anwendung der Einsatz von Adsorptionsfiltern und die damit verbundenen CO2-Emissionen minimiert werden. Das Vorhaben setzt bewusst bei Prozessen mit niedriger Methankonzentration in komplexen Abgasmatrices an, um dort die vorhandene technologische Lücke zu schließen. Während der Entwicklung des Verfahrens wird auf gefasste Stoffströme fokussiert.